PDCAとは

PDCAは「計画、行動、チェック、アクション」からなる物事を効率的にすすめるための管理手法です。ビジネスで特に大事な業務を進める場合に使われます。

?Plan(計画)

まずは優先的案テーマを選び、原因を確認した上で解決のための計画を作成します。

?Do(実行)

計画に沿って業務を行います。

?Check(評価)

作業が計画に添って進行しているかを確認します。

?Action(改善)

作業が計画と差が出た部分があった場合、理由を調べ、行動もしくは計画を改善します。

PDCAサイクル全体についての詳しい説明は、次の記事をご覧ください。

さて、4つのパートからなるPDCAの中でもっとも重要な部分は「PLAN(計画)」の部分です。こちらの部分をどれだけよいものを作れるかで成否が別れます。

特に複雑で規模が大きくなると「PLAN(計画)」の出来に全てがかかってきます。「家族にカレーライスを作る計画」と、「100人を招いてコース料理を出す計画」では、要求される緻密さが変わってくることは誰にでもわかると思います。

しかし意外なことに、それほど複雑ではない、ちょっとしたことでも達成が難しいことってあるんです。例えば「早起き」です。とってもシンプルで簡単なことですが、たとえ30分でも早起きを習慣化するのは難しいですよね? 何か新しいことを始めるときって意外な盲点があるものなんです。

シンプルに見えても実は気付いてないだけで、けっこう複雑な思考、行動、環境、感情のシステムの中で人の生活は成り立っているからです。ですから何か新しいことをやる、新しい習慣を作るときはそのことを忘れるとうまくいきません。

ですので、現状やっていること、もしくはやろうとしていることをきちんと予想・分解してその上で何をすべきかを考えないといけないのです。

今回は、どうしたら取り組む対象を分析・分解したらベストなPDCAの計画を立てられるのかを説明します。ではさっそく始めましょう!

PDCAの成功は、計画で決まる

PDCAサイクルをまわすとき、最も大事なのは「計画」のフェーズです。計画がおかしければ、どんなに後の行程を努力しても成果にはつながりません。この点はご納得いただけると思います。 では計画するときに一番大事な点は何か? それは目標までのプロセスがどんなものなのか、全て明確にして検討することです。ものごとをうまく進めるには、そのプロセスがすべてわかっていないと失敗します。 料理はその最たるもので、仮に同じ材料を同じ分量用意しても、ど素人と料理家は味(成果)に雲泥の差があります。卵しか使わないオムレツも、一流ホテルのものは美味しいですよね。最終的に料理の味の差って、プロセスをどれだけ管理してるかってことだけなんです。 料理でなくとも、そのプロセスをきちんと明確に把握し、よりよい方策を選べば結果はきっとよいものになるはずだということです。ここが計画段階で最も大事なことなのです。 ここを押さえた上で、以下のように3つのステップを踏めば成果が確実に上がる計画が建てられます。STEP1 <予想・分解>目標までのプロセスを予想して細かくリストアップする

STEP2 <障害対策>リストアップした、それぞれについての障害と対策を考える

STEP3 <選択>総合的に見て成果が最も出やすいものを選ぶ

ではそれぞれのステップについて詳しく解説していきたいと思います。

ステップ? 予想と分解

予想・分解の決め手は「量」!

では、最初のステップの説明です。どうやったら、目標までのプロセス(道のり)を明確に予想し分解してリストアップできるかを説明します。 ここでいう「予想」ですが、PDCAを行う場合、たぶん目標には初めてチャレンジすることが多いと思うんですね。そうした場合、目標までのプロセスは完全には知らないわけです。だから予想というか予測が必要になるのです。 その予想と分解ですが、コツがあるんです。目標達成に必要なことを10個以上「予想」「分解」すること

これは、ある優秀なコンサルタントSさんに教えてもらったことをヒントにしたものです。彼はほんとに頭がとてもよく優秀です(IQが人口上位2%に入る天才サークル「メンサ」の会員)。その彼が物事を計画する時のコツを教えてくれたことがあります。 彼いわく「一般に計画がうまくいかないのは、未来の想定が甘いから」だというのです。それは頭の良さではなく、単純に予想する量が足りないだけだというのです。 誰でも、初めてものごとをやるときに何が起こるか、何が必要かといったことを予想しますが、たいてい3つから5つぐらいしか考えないそうです。そして、たいてい想定外のことが起こり失敗するのだそうです。 彼が薦めるのは、何をやるときでも、とにかく10個以上リストアップすることだそうです。 それは手順だったり、チェックポイントだったり、原因だったりいろいろありますが、どんなことも10個以上書き出すと、予想外の見落とし、予想外の失敗ってかなり減るといってました。 8~10個めぐらいに思いついたことが、けっこう大事なようです。できる人とできない人ではそこで差がつくそうです。 例えばカレーライスを作る工程を言えといったらいくつ並べられますか? 私は「材料を切る」「材料を炒める」「いっしょに煮込む」でした(笑)。でも、真剣に考えると10個はいきます。やってみてください。慣れしかありません。どんなことについて予想・分解をやるのか?

では次に、どんなことを予想してリストアップしていくのかを述べますね。要は「実現したい目標を成立させる要素」を列挙するということです。いろいろな視点が考えられますが、以下の2つがやりやすいと思います。 ?時系列で予想し分解する その目標が達成されるまでの手順、ステップを10個以上書き出します。 ?失敗や成功の理由を発掘する その目標が達成する上で成功や失敗を左右するであろう要因を10個以上書き出します。 では実際に私が「早寝早起き」という目標について計画したときの例を紹介します。 ?時系列で予想し分解 「寝る直前から朝起きるまで」の段取りを書き出してみました。- 風呂に入る(風呂に入らないと絶対寝られない)

- くつろぐ

- 布団をしく

- 目覚まし時計をセットする

- 飲み物を何か飲む

- ふとんに入る

- 読書する/思考をめぐらす

- まぶたを閉じ睡眠

- トイレや喉の渇きで時々起きることあり

- 目覚まし時計の音で起き目覚ましを消す

- ふとんを出る

- 残業で帰宅が遅くなる

- 家庭の用事で帰宅が遅くなる

- 自分の用事で帰宅が遅くなる

- 仕事の持ち帰り

- 急な用事(たまに遠方の知人が急に訪ねてくる)

- 実家からの呼び出し(困りごと)

- 疲労がたまっていて起きられない

- 病気(風邪、胃腸)

- 近隣の騒音

- 熟睡妨害(室温)

- ストレス・悩み

ステップ? 障害対策を考える

次は、リストアップしたそれぞれについて、それを克服する、成功させるために必要なことは何かを書き出します。 これはガブリエル・エッティンゲンという心理学者が提唱しているメンタルコンストラクティングという方法をヒントにしたものです。「目標」と「障害」を対比し意識することで飛躍的に目標達成率が高くなるという法則があるんです。 [aside type=”normal”]ちなみにエッティンゲンは「夢を見たり単なるイメージをするだけでは、願いがかないにくくなる」ことを初めて証明した心理学者で、目標達成研究についての世界の第一人者です。[/aside] 別の話として「ゲーミフィケーション」という、ゲームの楽しさを仕事や生活に活かすための研究があるんですが、そちらでも似たことがいわれてます。ゲームというのは適度な障害を克服していくプロセスに楽しさ(価値)があるんですが、その楽しさを生活や仕事目標達成に活かそうというものです。 障害を意識しそれに立ち向かうとき、適度な障害であれば、それを楽しめるんです。人なら誰でも。これを利用しない手はないでしょう。 では私が「早寝早起き」を例にやってみた例を書きます。障害と対策が容易に見えるものだけでOKです。私が21個リストアップしたもののうち、障害と対策が予想できるものは以下の9つでした。| 最初にリストアップした項目 | 予想し得る障害 | 対策 |

| 目覚まし時計をセットする | 目覚まし時計のセットを忘れる | ・時計のセットを習慣化する ・毎日セットして無くてよいPCやスマホのアプリに変更する |

| 読書する | 面白くて長く読み夜更かししてしまう | ・寝床での読書をやめる ・オーディオブックに切り替えタイマーで切れるようセットする |

| トイレや喉の渇きで時々起きる | これ自体が障害 | ・寝る1時間以上前に、水分を十分に補給する |

| 残業で帰宅が遅くなる | これ自体が障害 | ・仕事の管理を向上させる |

| 仕事の持ち帰り | これ自体が障害 | ・仕事の管理を向上させる |

| 疲労 | これ自体が障害 | ・日常の健康管理 |

| 病気 | これ自体が障害 | ・日常の健康管理 |

| 熟睡妨害(室温) | 暑すぎ、寒すぎ | ・夏:エアコンの設定を工夫 ・冬:寝具を改善する |

| ストレス・悩み | これ自体が障害 職場環境が大きい | 職場でのストレスや悩みを抱えないよう対策する。 ・心理学を学ぶ ・職場環境を変える |

ステップ? 選択する

最後のステップは「選択」です。総合的に見て成果が最も出やすいものを選び計画の柱とします。私たちは時間もお金もモチベーションも有限です。全てをやることは不可能です。あったとしても同時に多くのことをやるのは無理が生じます。できれば1つ、多くても3つぐらいにしましょう。選択の基準は二つです。 (1)本来の大きな目的から判断する。 日常生活の目標なら「健康」「生きがい」「豊かな人間関係」「家族」などが究極の目的としてあるはずです。総合的に見てそれらと矛盾しないようにすることを忘れないようにしましょう。本末転倒になります。 仕事でいえば、売上、利益、長期的な顧客満足度の向上、事業や組織の発展といったことを重視してください。 (2)ボトルネックを選ぶ ボトルネックというのは、その物事の最大のウイークポイントのことです。全体の足を引っ張っているのはどこなのか? そこがよくなれば全体が確実に良くなる、目標に近づく、といったものを選んでください。 それでは、「早寝早起き」の例で選択をやってみましょう。障害と対策の隣に評価欄を設け、PDCAサイクルで回すものは「対処する」、しないものは「対処しない」と書いています。| 予想し得る障害 | 対策 | 評価 | 備考 |

| 目覚まし時計のセットを忘れる | ・時計のセットを習慣化する ・毎日セットして無くてよいPCやスマホのアプリに変更する | 対処する | 時計のセットを習慣化する |

| 面白くて長く読み夜更かししてしまう | ・寝床での読書をやめる ・オーディオブックに切り替えタイマーで切れるようセットす-る | 対処する | 就寝目標時間を決める |

| トイレや喉の渇きで時々起きる | ・寝る1時間以上前に、水分を十分に補給する | 対処しない | 実行は難しい、生理現象なので見送り |

| 残業で帰宅が遅くなる | ・仕事の管理を向上させる | 対処する | 就寝目標時間を決める 可能な限り守るようにする |

| 仕事の持ち帰り | ・仕事の管理を向上させる | ||

| 疲労 | ・日常の健康管理 | 対処しない | 早寝早起きの実行で改善されるはず! |

| 病気 | ・日常の健康管理 | ||

| 暑すぎ 寒すぎ | ・夏:エアコンの設定を工夫 ・冬:寝具を改善する | 対処しない | 敷布団を変更、冷える日は追加 |

| ストレス・悩み | 職場でのストレスや悩みを抱えないよう対策する。 ・心理学を学ぶ ・職場環境を変える | 対処しない | 結構難しそう! |

- その1→目覚まし時計のセットを習慣化

- その2→就寝目標時間を決める

- その3→敷布団を変更

3つのステップのまとめ

ここまでいかがだったでしょうか? 繰り返しになりますが、各ステップは以下のとおりでした。STEP1 <予想・分解>目標までのプロセスを予想して細かくリストアップする

STEP2 <障害対策>リストアップした、それぞれについての障害と対策を考える

STEP3 <選択>総合的に見て成果が最も出やすいものを選ぶ

この3つを徹底すれば、目標達成率は確実に向上します。ある意味、ステップを踏むのは二の次でよいので、やるべきことを細かいところまで明らかにした上で、起こりうる障害をすべて洗い出すようにしてください。

一般のPDCAの本などでは、ここにあまり触れていないかと思います。このあたりに興味がある人は目標達成に関する心理学、経営学の本などを参考にされるとよいと思います。

第3世代のPDCAサイクルの技術

PDCAの書籍はだいたい目を通してます。どれもだいたい似たようなものが多いのですが、2冊ほど、凄いと思える本があります。冨田和成氏と三木雄信氏の書籍です。紹介させていただきます。冨田和成氏

WHYツリー

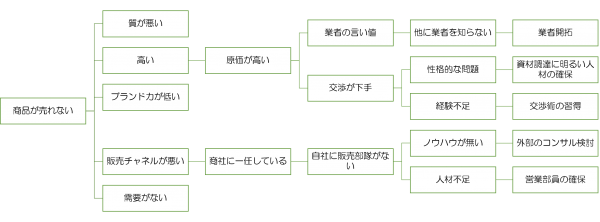

ビジネスの現場で必ず出てくる「商品が売れない」というテーマ。これについてPDCAサイクルで解決するにはこんな分解が可能です。これはロジカルシンキングで出て来るロジックツリーの応用です。「なぜ」そうなのかと、「なぜ」を繰り返して分解する手法です。以下の図では、「高い」「販売チャネルが悪い」の二つについて「なぜか?」と問い続け「業者開拓」など5つの対策を導いています。WHYツリーで分解した「商品が売れない場合」のPDCA計画パート

出典:冨田和成『鬼速PDCA』、111頁の表を改変

「質」?「量」で分解

ビジネスで求められる成果は、だいたいどれも「質」と「量」に分解可能です。営業力、生産性、売上などです。ここでは顧客を新規開拓する時に、やるべきことを予測・分解するためのヒントとなる「表」を紹介します。新規開拓営業のPDCAを回す場合の計画時に便利な分解案です。漏れとダブリが無くきれいに分解できてます。特に「モチベーション・マネジメント」「タイム・マネジメント?」「ツール?」といった項目は他の目標でも流用可能。素晴らしいと思います。質と量で分解した「新規開拓成果(営業)」のPDCA計画パート

| 分解1 | 分解2 | 分解3 | 取り組むこと |

| ?量 | 自分時間の最大化 | モチベーション・マネジメント | 目的・目標の明確化 |

| タイム・マネジメント | ToDo明確化と優先順位づけ | ||

| 自分以外の活用 | ツール | 各種メール | |

| ??質 | インプット | 商品知識 | 商品知識 |

| 商品以外の知識 | 政治+趣味+歴史+文化+… | ||

| ?アウトプット | PDCA | PDCAの回転速度 回転数 |

出典:下記119頁の表を改変

三木雄信氏

<高速PDCAの8ステップ> 1. 大きな目標を立てる(週、月単位など) 2. 小さな目標を立てる(1日が原則) 3. 目標達成に有効な方法をリストアップする 4. 期間を決めて、すべての方法を同時に試していく 5. 毎日、目標と結果の違いを検証する 6. 検証をもとに、毎日改善する 7. 一番すぐれた方法を明らかにする 8. 一番すぐれた方法を磨き上げる同時に複数の施策を並行して走らせる所が最大の特徴です。そして一番成果の出た方法を見つけそれをブラッシュアップします。ソフトバンクがあれだけ成長できた秘密だそうです。ぜひ見習いたいですね。それから以下の本もぜひ読んでください。併せて読むとその神髄がよりわかります。2冊読んでこそ三木氏の言いたいことが伝わるとも言えます!!上記文献p.64より引用

ビジネスでも、できる人がやっているのは同じ。小さなことの積み重ねの延長に成功があることを実感できました(凡人と違うのはスピードだけ?)

GRIT(やりぬく力)を最初に有名にしたダックワースの著書。彼女自身も天才ですな。